台湾 LED材料の鑑定結果により方法特許に対する権利侵害を証明した判例(ベアチップ型発光ダイオード事件)

Vol.145(2024年10月8日)

事件経緯

詮興開発科技股份有限公司(Solidlite Corporation Ltd.)(以下、原告)は、台湾特許第595015号「ベアチップ型発光ダイオード」(以下、本件特許)の特許権者である。同社は、アメリカのアップル・アジア股份有限公司(APPLE ASIA LLC)(以下、被告)が2021年4月21日~2023年1月16日に「iPad Pro 12.9インチ(第5世代)」製品(以下、被疑侵害品1)を販売していたこと、2021年10月18日~2023年1月16日に「MacBook Pro 14インチ」製品(以下、被疑侵害品2)及び「MacBook Pro 16インチ」製品(以下、被疑侵害品3。被疑侵害品1、2、3をまとめて「被疑侵害品」と称する)を販売していたことを発見し、かつこれらの被疑侵害品が本件特許を侵害していると考え、特許権侵害訴訟を提起し、被告に対して侵害の停止・予防、及び損害賠償を請求した。

台湾知的財産及び商事裁判所による審理の結果、被疑侵害品1、2が本件特許請求項6~8の文言上の範囲に含まれているが、本件特許請求項6~8はいずれも新規性及び進歩性を有さず、特許権を取り消すべき理由があるとし、原告の主張を棄却する判決を下した。

本件特許の技術内容

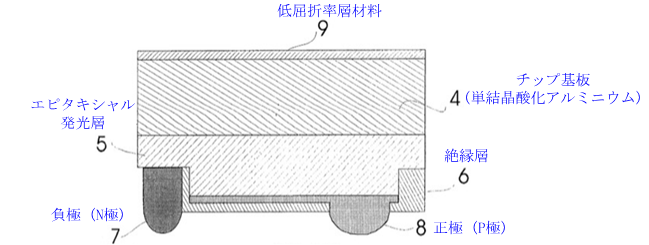

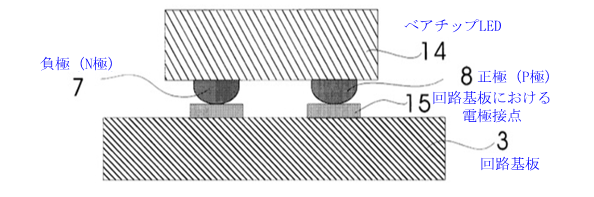

本件特許は、LEDチップをそのまま表面実装素子(SMD)に製作するため、パッケージングプロセスを経る必要がなく、表面実装ベアチップ型LEDという形態で直接他の回路基板と組み合わせることができる、ベアチップ型発光ダイオードの製造プロセスに関する。

本件特許請求項6は方法請求項であり、その技術的特徴を以下のように分解して説明する。

| 類型 | 本件特許請求項6 |

| 6B | 窒化ガリウム(GaN)による発光材料を用いて、発光チップの同一面にある左右二つの端点の近傍にその正負電極を形成し、 |

| 6B | 電極面において、一つの電極接点の部分を除いて絶縁体層がめっきされており、 |

| 6C | はんだ付けポイント用の材料を用いて、バンプ製造プロセスにより電極にはんだ付け可能な金属バンプ電極を形成し、 |

| 6D | 発光チップを有する光透過性基板の発光面上に基板より屈折率の低い材料をめっきもしくは塗布すること、その表面に微小レンズを配置すること、又はナノ点もしくはナノピラーを成長させることにより光出力を向上させることで、 |

| 6E | 回路基板と直接はんだ付け接合できる表面実装ベアチップ型発光ダイオードを形成する、 |

| 6F | ベアチップ型発光ダイオードの製造方法。 |

また、本件特許請求項8の内容は、以下の通りである。

「基板の発光面上にめっきもしくは塗布される低屈折率材料は、その屈折率が基板の材質の屈折率より低く、空気の屈折率(1.0)より高く、透明樹脂(エポキシ樹脂)又は光透過性材料(SiO2、Si3N4)にすることができる、請求項6に記載のベアチップ型発光ダイオードの製造方法。」

【本件特許図2:ベアチップ型発光ダイオードの基本構造図】

【本件特許図6:ベアチップ型発光ダイオードと回路基板を接合させた構造図】

被疑侵害品

原告は、被告のオフィシャルサイトから被疑侵害品1、2を購入し、これらが本件特許を侵害しているか否かについて鑑定機関に鑑定を依頼した。その鑑定結果は以下の通りである。

- 被疑侵害品1

甲証13の被疑侵害品1に対する侵害鑑定報告書によれば、原告は被疑侵害品1のモニターにおけるLEDバックライト層を取り出して走査電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope, SEM)及びエネルギー分散型X線分析(Energy Dispersive X-ray spectrometer, EDX)により、構造及び成分の分析を行った。SEM図から、被疑侵害品1のLEDバックライト層の切断面が本件特許請求項6と類似する特徴を有していることが分かる。また、EDXスペクトルから、LEDの発光面上の材料はシリコーン樹脂であり、LED基板の材料は酸化アルミニウムであり、LED発光材料は窒化ガリウムであり、金属バンプ電極の材料は金を含むことが分かる。

- 被疑侵害品2

被疑侵害品1と同様の鑑定方法により分析を行った結果、SEM図から被疑侵害品2のLEDバックライト層の切断面が本件特許請求項6と類似する特徴を有していることが分かる。また、EDXスペクトルから、LEDの発光面上の材料はシリコーン樹脂であり、LED基板の材料は酸化アルミニウムであり、LED発光材料は窒化ガリウムであり、金属バンプ電極の材料は金を含むことが分かる。

台湾知的財産及び商事裁判所の見解

本件に対する台湾知的財産及び商事裁判所の見解において、留意すべき点を以下にまとめて紹介する。

一、 被疑侵害品1、2は本件特許請求項6~8の文言上の範囲に含まれている

1. 侵害鑑定報告書の証拠能力について

被告の主張は、以下の通りである。

原告は鑑定物の「購買プロセス」について公証を行っておらず、かつ原告が提出した侵害鑑定報告書(添付書類7、8及び甲証26)において、鑑定機関である閎康科技股份有限公司(以下、閎康社)又はその代理人の署名・捺印がないほか、実際に鑑定を行った担当者の名前もない。また、添付書類7、8では結果画像が開示されているだけで、これらの画像がどのような機械や方法を通じて生成されたのか、パラメータはどのように設定されたのか、実際に鑑定を行った担当者の資格及び鑑定能力の有無等が一切開示されていない。よって、当該侵害鑑定報告書は証拠能力を有しないと考える。

しかし、裁判所は被告の主張を採用しなかった。その理由は以下の通りである。

(1) 原告が鑑定を依頼した製品が確かに被告の製品である場合、購買プロセスに関する公証がなくても、製品の出所が被告である事実に影響を与えない。また、被告は閎康社の鑑定過程にどのような不適切行為があるのかを示しておらず、上記主張は単なる憶測にすぎないため、採用するに足りない。

(2) 当該侵害鑑定報告書には実際に鑑定を行った担当者の名前は記載されていないが、当該侵害鑑定報告書は確かに閎康社から提供された正式な報告書であるため、信憑性がある。

(3) 閎康社は専門的な鑑定機関であり、本件で採用している鑑定方法に対して豊富な経験を有し、これまで多くのクライアントにサービスを提供してきたため、鑑定能力に疑いの余地はない。

2. 被疑侵害品が本件特許請求項6の技術的特徴6Dを満たしているか否かについて

被疑侵害品が本件特許請求項6の技術的特徴6Dを満たしているか否か、即ち、被疑侵害品における「基板より屈折率の低い材料」が「めっきもしくは塗布する方法」により発光面上に施されたか否かについて、被告の主張は、以下の通りである。

原告が提出した侵害鑑定報告書において、「被疑侵害品2の構造にSi、O、Cを含有する物質が含まれている層がある」ことしか説明されていない。当該層は複数の製造プロセスにより形成することができるが、当該層がめっきもしくは塗布する方法により形成されたことは侵害鑑定報告書により証明されていない

しかし、裁判所は被告の主張を採用しなかった。その理由は以下の通りである。

(1) 被告は複数の製造プロセスにより当該層を完成することができると主張しているが、侵害鑑定報告書における写真について、どのような方法を採用し当該層を完成させたかを具体的に証明していない。よって、被疑侵害品における当該層もディスペンサーによる塗布法・スプレー塗布法で完成されたものと思われ、被疑侵害品は本件特許請求項6の技術的特徴6Dで特定されている範囲に含まれている。被告の主張は採用できない。

(2) 被告は、提出した専門家の証言により「LEDの発光面上に低屈折率材料を形成する場合、本件特許に係る製造プロセスのみに限らず、めっきもしくは塗布する方法のほかにも、転移等の方法からでも形成し得る」ことを証明できると主張している。確認したところ、当該専門家の意見書において、異なる製造プロセスにより絶縁層を形成する可能性、及びLEDの発光面上に低屈折率材料を形成する可能性が記載されているが、その証言をサポートする具体的な証拠がない。よって、被告の主張は単に本件特許請求項の技術的特徴に対する異なる可能性を分析したものに過ぎず、当該分析は被疑侵害対象の技術内容と何の関係もない。また、被疑侵害品が本件特許請求項に対し文言侵害を構成したことも排除できない。更に、当該専門家の意見書において、添付書類7及び添付書類8の侵害鑑定報告書に掲載されているLEDチップの断面図が示すような、LEDチップを完全に覆うように形成されている低屈折率材料層を、如何にして転移という製造プロセスを用いて実現できるかについての説明や具体的な証拠が記載されていないため、被告の主張には根拠がない。

二、 本件特許請求項6~8は新規性及び進歩性を有しない

本件特許請求項6の「回路基板と直接はんだ付け接合できる表面実装ベアチップ型発光ダイオードを形成する」という技術的特徴6Eが乙証3で開示されているか否かについて、裁判所は判決において詳細な見解を示している。

1. 発光ダイオードがプリント基板と直接電気接続していることが乙証3で開示されているか否かについて

原告の主張は、以下の通りである。

乙証3図19及び明細書【0109】、【0113】の記載内容から、乙証3で開示されている発光ダイオードはバッケージングをする必要があることが分かる。また、図4で開示されている発光ダイオードは取付支持具(mounting support)210に設置される必要があるほか、前記発光ダイオードの電極と前記取付支持具との間に「バリア領域(barrier region)155」が存在するため、乙証3で開示されている発光ダイオードがプリント基板と直接電気接続していないことは明らかである。

しかし、裁判所は以下のように認定した。

乙証3明細書【0092】及び図4、16において、「取付支持具210は…プリント基板を含むことができる」と記載されており、明細書【0079】において、「金属コンタクト155と取付基板210との間にプリフォームはんだ220及び/又はその他の取付領域を配置することにより、電気接続・機械的接続及びダイオード領域からの熱伝導を提供することができる」と記載されていることから、金属コンタクト155は本件特許請求項6の金属バンプ電極の一種と見なすべきであることが分かる。よって、発光ダイオードがプリント基板と直接電気接続していることが乙証3で開示されている。

2. 乙証3で開示されている発光ダイオードは回路基板と直接はんだ付け接合できるか否かについて

原告の主張は、以下の通りである。

乙証3において、図16の取付支持具に関する記述は、開放形式で記載されている。乙証3図16の取付支持具210は「取付支持具の必須素子である、放熱器、…プリント基板、リードフレーム」を少なくとも含むことから、リードフレームは必須素子であることが分かり、かつ図4の発光ダイオードの電極と前記取付支持具との間に反射器及びバリア領域15がある。よって、乙証3で開示されている発光ダイオードは回路基板と直接はんだ付け接合できない。

しかし、裁判所は以下のように認定した。

乙証3図4において、LED 400は取付支持具210と直接接続していることが明確に開示されており、明細書【0092】において、「取付支持具は……プリント基板(a Printed circuit board)を含むことができる(may include)」と記載されている。上記「含むことができる(may include)」という記載は、挙げられている素子から選択できることを示すものであり、開放形式の請求項における接続詞(include)の意味合いはない。原告は、それを誤認し、ひいてはそれに基づき「取付支持具210はリードフレームを含むため、回路基板と直接接続することができない」と認定しているため、この主張には根拠がない。