從LV公司的勝訴判決看台灣法院對於「戲謔仿作(parody)」侵權認定的新近見解

日期:2020年8月24日

【Vol 80】戲謔仿作(parody)係指借用普羅大眾熟知之著名商標或著作,以具有調侃、揶揄、諷刺、批判等娛樂效果的方式進行改作。針對此類改作所涉及侵權議題,台灣現行商標法、著作權法、公平交易法等未明文訂定戲謔仿作之相關要件,台灣智慧財產法院日前於109年1月16日就LV vs.樂金乙案(智慧財產法院108年度民商上字第5號判決)推翻一審判決之見解,認定構成侵權。被告雖提出其於美國就類似行為之勝訴判決供台灣法院參考,而台灣智慧財產法院原則上亦採認了美國法院的判斷標準,惟考量台灣消費者的認知、台灣市場的使用情況等因素,判定被告仍構成侵權。本文以下謹介紹台灣智慧法院的最新見解並提供權利人策略建議。

【事件經過】

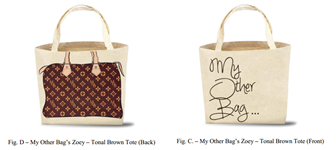

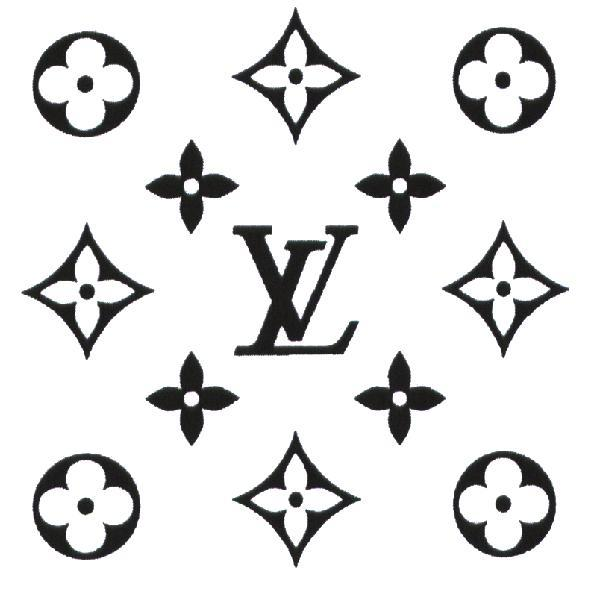

路易威登馬爾悌耶公司(下稱「LV公司」,即原告)已在台灣取得多件註冊商標(如下表,下合稱「系爭商標」),並於西元2003年推出日本藝術家設計之圖樣(下稱「系爭著作」)。嗣於西元2016年間,臺灣樂金生活健康股份有限公司(下稱「樂金公司」,即被告)販售近似於系爭商標及系爭著作之氣墊粉餅、帆布袋及手拿鏡(下合稱「系爭產品」)。LV公司隨即提起告訴。

本案經智慧財產法院第一審審理後,採認樂金公司所主張「戲謔仿作之合理使用」,認定其使用行為不構成侵權。惟經LV公司不服上訴至第二審後,智慧財產法院第二審審理認為,樂金公司之行為非屬戲謔仿作,且侵害LV公司之商標權及著作權。

【系爭產品/圖樣與系爭商標/著作】

|

系爭產品 |

系爭商標 |

|---|---|

|

|

(01552668) (第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第34類) 第18類 手提包;皮革製公事箱及皮革製公事包 |

|

(01155372) (第9類、第14類、第18類、第24類、第25類) 第18類 手提袋,公事箱,公事包 |

|

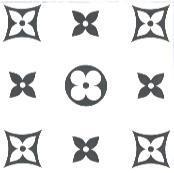

系爭圖樣 |

系爭著作 |

|---|---|

|

|

|

【智慧財產法院二審見解】

- 被告之行為違反商標法:

(1) 被告樂金公司於美國之勝訴判決在台灣不予採納:

被告樂金公司雖提出其旗下之THE FACE SHOP 公司(下稱韓商TFS公司)與美國MOB公司合作之聯名商品被原告LV公司提告之案件,業經美國最高法院判決LV公司敗訴確定之事實1。

但法院認為:縱使MOB公司在美國案提出戲謔仿作合理使用之抗辯,為美國法院所採納,亦不表示MOB公司有權再授權他人在我國境內使用,況且,本件系爭商品上之系爭圖樣與美國MOB案中MOB公司所使用之圖樣並不相同(美國MOB案使用的是speedy圖樣,本件使用的是Monogram Multicolor彩色圖樣),使用之商品、使用態樣亦不相同,自不能直接援引美國MOB案判決,作為判斷本件侵權行為是否成立之依據。

(2) 本案系爭產品並不構成合理使用:

法院指出戲謔仿作商標得主張合理使用抗辯之情況:

(i)戲謔仿作商標之使用方式,僅係戲謔詼諧之言論表達,本非「商標使用」

(ii)戲謔仿作商標之使用,並無致相關消費者混淆誤認

如兩項抗辯均無法成立,則該使用他人商標的行為,已破壞商標最重要辨識商品服務來源之功能,無法藉口商標戲謔仿作而免責。

法院分析本案不得主張合理使用之原因如下:

(i)系爭產品之"My Other Bag"係源於美國經典笑話,但是本件系爭商品是粉餅、手拿鏡及小束口袋等小體積商品,無法被稱作"Bag",與其欲影射的LV手提包迥異,也與美國MOB案係以MOB大帆布包與LV手提包相對比的性質不同,不同文化背景之我國消費者無法理解其有任何詼諧笑點。

(ii)系爭產品使用高度近似於系爭商標之圖樣,其比例超過整體面積的三分之二,雖然另有記載「My Other Bag×THE FACE SHOP」,但字體較小且以草體書寫,因此系爭圖樣仍為最引起消費者注意的焦點。此外,LV公司之商標遠比「My Other Bag」或「THE FACE SHOP」著名,因此系爭圖樣遠比「My Other Bag」等文字部分要給予消費者更強烈的識別性印象2。

(iii) 被告在廣告中特別強調「最值得珍藏的『名牌』氣墊粉餅」,展露欲混淆消費者及搭LV公司商譽便車之意圖。

- 被告之行為違反著作權法:

(1)系爭商品為侵害系爭美術著作之著作財產權的物品:

系爭商品上使用之系爭圖樣,高度近似於著名之Monogram Multicolor之彩色圖樣,除了將重疊之外文「LV」字改為「MOB」,及菱形或圓形的四葉/花朵圖樣有細微差異外,並未附加任何創意成分或「轉化」作用,整體觀之,與Monogram Multicolor構成實質近似,為侵害系爭美術著作之著作財產權的物品。

(2)被告無法主張符合著作權法第65條第2項規定之合理使用:

(i)利用之目的及性質:系爭產品為美妝品,「My Other Bag」無法產生美國經典笑話的詼諧意涵,並未賦予自身創意,我國相關消費者無法感受出其具有戲謔或詼諧的意涵,故不具有一定之「轉化價值」(transformative value),反而使相關消費者與系爭美術著作作為商標圖樣之商品來源產生混淆誤認之虞。

(ii)所利用著作之性質:系爭著作具有視覺上之美感,其創作性甚高,應給予較高度之保護;

(iii)所利用著作之質量及其在整個著作所占比例:系爭圖樣除了中央的品牌縮寫以「MOB」取代「LV」外文字,及四葉/花朵圖樣有細微差異外,其餘設計與系爭著作相同,故與系爭美術著作高度近似,其利用系爭美術著作之質與量及所占比例均甚高;

(iv)利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響:系爭商品與使用系爭美術著作為商標之商品為類似或性質相近商品,會造成相關消費者將二者產生不當連結,影響上訴人對系爭美術著作所營造之高價、精品品牌形象及市場定位。

- 被告之行為未構成違反公平交易法:

根據公平交易法第22條第1項第1款及第2項規定,事業就其營業所提供之商品或服務,不得有以著名之商標或其他顯示他人商品之表徵,於同一或類似之商品,為相同或近似之使用,致與他人商品混淆,或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品。惟該商標或其他顯示他人商品或服務之表徵,依法註冊取得商標權者,不適用之。因此,如果使用之著名表徵尚未取得商標權,亦可考慮以公平法第22條第1項主張權利。然而,本案之系爭商標及該著作均已取得商標權之保護,故不適用公平交易法之相關規定。

【本所分析及策略建議】

戲謔仿作之議題源自於美國,於本案中,智慧財產法院所採行之判斷原則與美國法院相同,但由於本案所欲引發的詼諧效果係源自美國笑話,考量到對於台灣消費者恐無法達到相同於美國消費者之詼諧揶揄的效果,且基於被告之實際使用情形,確實會造成消費者混淆誤認之虞,且宣傳用語亦有攀附LV公司商譽之嫌,因而認定不構成合理使用。自本案判決之相關理論脈絡,可看出台灣法院於判斷戲謔仿作之侵權與否,傾向較保護商標權人、著作權人之立場,可供權利人實施權利時之參考。

[1] 美國案(LV vs 韓商TFS公司)之涉案商品

[2]